ごあいさつ

無痛分娩(初産婦様用)

初産婦様で無痛分娩をご希望される方は

必ずお読みください。

当院で無痛分娩をするにあたり、複数の条件がございます。

下記全てに当てはまる方のみ無痛分娩対応可能です。

1 初産婦様(筋腫核出術後の妊娠は除く)

2 ご主人様が、分娩時に在院可能な方

3 里帰りの方は、30週未満で一度受診(木金土)をして頂き、

34週6日までに受診(木金土)可能な方

4 必ず妊娠初期から院長の妊婦健診を受けていただける方

※医師の判断により該当していても

お受けできない場合がございます。

(凝固検査異常、強い貧血のある方、入院時に血小板が10万以下、

BMI25以上の方など)

目次

1 無痛分娩のメリット・デメリット

2 無痛分娩の流れ・方法

3 硬膜外麻酔について

4 無痛分娩開始時期

5 無痛分娩中の過ごし方

6 赤ちゃんと分娩経過への影響

7 合併症

8 費用

1.無痛分娩のメリット・デメリット

【メリット】

陣痛の痛みが自然分娩と比べて少ないことから、

比較的リラックスして分娩することができます。

妊婦さんの体力消耗を最小限にすることができ

産後の回復が早くなることが多いと言われてます。

当院では厚生労働省認定資格である麻酔標榜医の資格をもった

経験豊富な産婦人科医(無痛分娩が間に合わないという可能性が低い)

が麻酔をかけるため、

分娩の進行に合わせて無痛を始めやすいのもメリットの1つです。

分娩の進行が早い場合、

あるいは早く痛みの緩和効果を期待される方は

京都で対応可能な施設は少ない脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA)

脊髄くも膜下麻酔を妊婦様からの同意を確認後、

行うことが可能です。

硬膜外麻酔と比べ両方とも、5分程度で痛みを緩和

することができます。

DPE(dural puncture epidural)という今後主流となる可能性のある

硬膜外麻酔とCSEAを混ぜたような無痛方法も選択可能です。

また、万が一 重篤な合併症が出た時に、

麻酔科標榜医で十分なトレーニングを受けていることから、

気管内挿管など(それでもビデオ喉頭鏡など道具を使ったほうが、

より安全で当院では準備しています)迅速に対応可能です。

【デメリット】

麻酔によりお産の時間が長引くなどの影響があります。

吸引分娩の可能性は若干(10%ほど)上がりますが、

帝王切開への影響はありません。

医療行為には、避けることができない副作用や

合併症が起こりえます。

1 麻酔による合併症のリスク

アナフィラキシー反応・頭痛・尿閉・硬膜外血腫・硬膜外膿瘍

原因不明の神経障害・局所麻酔中毒・全脊椎麻酔による

心停止・呼吸停止

2 麻酔による副作用のリスク

低血圧・悪心・嘔吐・痒み・体温上昇・産後創部痛を強く感じる

2.分娩の方法・流れ

【方法】

完全に痛みをとるのではなく、

耐えられる痛みにコントロールすることを目指します。

つまり、安全性を最優先させます。

妊婦さんと赤ちゃんの様子を確認しながら薬を投与します。

※分娩進行に伴い、痛みの場所・強さは変化します。

【流れ】

① 陣痛が来て、活動期(5cm以上開大している)の方が対象です。

② 当日は絶食(最終の食事から8時間空けていただきます)

水分は可能です。

③ 硬膜外麻酔を開始します。

④ 必要に応じて点滴にて陣痛促進剤を行います。

無痛分娩時に吸引分娩となる可能性は10%ほどあがります。

3.硬膜外麻酔について

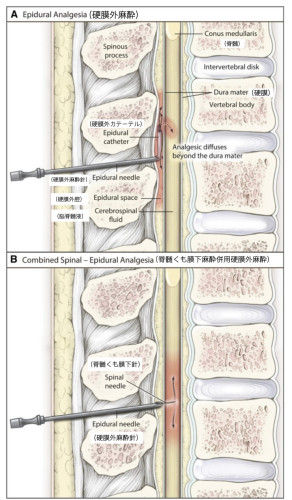

硬膜外麻酔と脊髄くも膜下麻酔併用硬膜外麻酔のシェーマ

Elliott C(2022)AJOGから抜粋し日本語訳と追記

①硬膜外麻酔はポリウレタン製

(ポリアミド性は硬く、ポリウレタンの方で障害が少ない)の細く

柔らかいカテーテル(チューブ)を背中から硬膜外腔まで入れ、

麻酔薬を少しずつ注入し、痛みを和らげていきます。

硬膜外カテーテルを腰あたりから挿入します。

カテーテルを入れる際は背中を広範囲で消毒し、

細菌などが体内へ入らないようにしています。

お産の進行により、

②脊髄くも膜下麻酔併用硬膜外麻酔(CSEA)

③脊髄くも膜下麻酔を妊婦様に確認、同意の上

おこなう場合がございます。

硬膜外麻酔に比べ麻酔効果が早く、5分で効果が出ます。

④硬膜外麻酔単独 以外に

DPE(dural puncture epidural)という方法も可能です。

仙髄領域(赤ちゃんが降りてきたときの痛覚)の痛みの緩和などに

有効と言われております。

当院では、DPEとしては少し変則ですが、より安全のために

硬膜外カテーテルが信用できると判断した場合のみ、

DPE(25G ペンシルポイント針)を併用することも可能です

(ブログを参照ください)

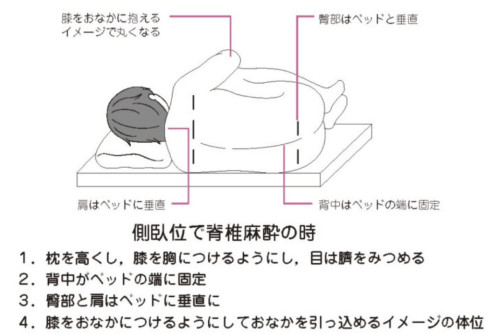

麻酔時の体位↓

脊椎麻酔と書いてますが、硬膜外麻酔のときも同じです。

図では左側を下にしてますが、実際は右側を下、

あるいは座位で穿刺いたします。

日本産婦人科医会ホームページより抜粋

4.無痛分娩開始時期

陣痛発来後、分娩活動期(5cm以上開大)している妊婦様に対して

患者様の状況や痛みに合わせて薬を注入していきます。

※緊急時や、妊婦さん・赤ちゃんの状態によって

無痛分娩を行えない場合もございます。

5.無痛分娩中の過ごし方

①麻酔を始めてから食事はとれません。

↓分娩中に摂取可能なもの↓

水・お茶・スポーツドリンク(プロテイン、アミノ酸含まない)

②麻酔開始後は基本的にベッドの上で過ごしていただきます。

麻酔中は下半身の感覚が鈍くなります。

場合により動きも鈍くなります。

トイレに行くことが出来ない場合は必要に応じて

管を入れて(導尿)尿を排出させます。

③胎児の心拍と子宮収縮を必要に応じて

モニタリングし、管理します。

(陣痛誘発促進剤中の患者様は必ず行います。)

6.赤ちゃんと分娩過程への影響

麻酔の影響によりお産の進行がゆっくりとなり、

子宮収縮薬による補助が必要になることがあります。

無痛分娩を行った場合は出産時、

吸引分娩が必要となる頻度が高くなります。

7-1. 合併症とその頻度

無痛分娩による合併症(局所麻酔中毒、全脊椎麻酔)といった

とても頻度が低いものに対しても早期発見できるように

テストドーズ(カテーテルのくも膜下迷入血管内迷入可能性を考えて

逆流逆血の確認し局麻薬の少量投与)を始めLAST(局麻中毒)の

初期症状の有無の確認、Modified Bromage scoreや、

麻酔高の頻回の確認をし、硬膜外麻酔は低濃度の局所麻酔薬に

麻薬を加えた少量分割法で行い、

合併症が出やすい30分間、医師が立ち会います。

アナフィラキシー反応が出たときはボスミンを使用するなど

院内マニュアル作成し常にシミュレーションしております。

また、イントラリポス・ボスミン・気管内挿管

(サクシニルコリン、ロクロニウム、スガマデクス、ビデオ喉頭鏡)

AEDなどを常時準備し、高次医療機関とは密に連携して

早期対応できるようにしています。

万が一、硬膜外血腫 膿瘍を疑う所見があれば、

速やかに対応いたします。

硬膜穿刺後頭痛を認める方で、保存療法で改善しない場合は

ブラッドパッチを行います。

また現在、カテーテルのくも膜下迷入血管内迷入の可能性は

指摘されて当院でも注意しておりますが、当院ではカテーテルの

硬膜下迷入の可能性も考え、疑われるときには

その対応を行います。(ブログを御参照ください)

イントラリポスが必要な時は20Gの血管内留置針での点滴では

不十分(理論上、期待されるスピードでは滴下できないが、

多くの施設では20G針を使用)と考えているため、

18Gの血管内留置針で血管確保を行います。

7-2. 麻酔合併症と頻度

合併症 頻度

低血圧 17〜37%

硬膜穿刺後頭痛 1〜2%

背部痛 30〜40%

不成功 1.5〜10%

悪心 1〜2.4%

搔痒 1.3%

硬膜下注入 0.1〜0.82%

血管内誤注入 5〜10%

痙攣 0.02%

クモ膜下誤注入 <1.6〜2.9%

全脊髄クモ膜下麻酔 0.02%

放散痛(4〜6週間持続) 0.05〜0.42%

運動神経麻痺 0〜0.14%

硬膜外血腫 非常に稀

硬膜外腫瘍 0.0015%

(照井克生. 野口翔平. 硬膜外無痛分娩.南山堂 改訂4版2022 より引用、一部改変)

8.費用

分娩費用は、自費診療となります。

無痛分娩の麻酔は鎮痛効果を保証するものではありません。

そのため、麻酔効果が不十分であった場合でも、

費用は一律にかかります。

麻酔の時間、薬液量によって値段は下記範囲まで変更します。

分娩費用464,000円に加えて100,000円~150,000円が必要です。

(CSEA、DPEの場合+50000円)

その他、個室料等の費用があります。

詳しくはホームページ内の「分娩について」をご覧ください。